L'inizio dell'esplosione economica e culturale dei Paesi Bassi è da far risalire ai secoli XIV e XV, quando il settore tessile e manufatturiero conoscono uno sviluppo notevole e conferiscono al commercio un impulso in precedenza sconosciuto.

E' proprio in questo periodo che agiscono i primi grandi pittori fiamminghi e che il Calvinismo inizia a diffondersi gradualmente nella società Olandese. Quest'ultimo, portatore di istanze innovatrici, risulta essere uno tra gli elementi più significativi nello sviluppo della classe borghese e nell'evoluzione economica e politica dell'Olanda, tanto da rivestire un ruolo importantissimo nella riscossa nazionale contro l'oppressione spagnola iniziata nel 1579.

Dopo tale data l'Olanda conosce una progressiva evoluzione dell'organizzazione statale e sociale, caratterizzata dall'ascesa della Borghesia che si impone andando a conquistare il predominio sull'economia dello stato e ad occupare le più alte cariche amministrative. Tale svolta è comprensibile se si prendono in considerazione diversi fattori che per le loro peculiarità rendono possibile la formazione di un modello economico-politico che trasforma i Paesi Bassi in una delle regioni più solide e prospere nell'Europa del XVII secolo.

Lo sviluppo del ceto mercantile e borghese che potenzia notevolmente la struttura economica prima fondata sull'allevamento e la pesca, è da mettere in stretta relazione con la nascita ed il consolidamento dello stato nazionale olandese che, da una parte, garantendo un apparato politico solido e stabile, fornisce sicurezze ed incoraggia l'investimento di capitali in opere produttive e quindi lo sviluppo di un'economia dinamica; dall'altra richiede un numero massiccio di funzionari ed impiegati per l'amministrazione della cosa pubblica e per il corretto funzionamento della burocrazia statale.

Altro fattore di primaria importanza è, come già anticipato, lo sviluppo e la diffusione del Calvinismo, innanzitutto per il fatto che il propagarsi di tale dottrina avviene dal basso, senza l'appoggio di principi e sovrani, facendosi strada tra la popolazione per la sua semplice struttura organizzativa; in secondo luogo per la sua rigorosa ed essenziale etica fondata su quello che Max Weber ha definito lo "spirito del Capitalismo". La teoria della predestinazione doppia, punto fondamentale della riformata chiesa calvinista, porta infatti con sè conseguenze importanti, in quanto, se pensiamo che il successo e l'affermazione personale siano sintomo ed indizio di una futura salvezza, risultano di facile comprensione gli effetti di forte spinta all'attivismo e allo spirito imprenditoriale, che sono basilari premesse per la nascita di un forte ceto mercantile.

L'affermazione del Calvinismo porta infine con sè un'ultima conseguenza di non secondaria importanza che libera l'arte e le sue espressioni dalle remore dottrinali cattoliche e che deriva direttamente dalla posizione assunta nei confronti delle immagini sacre, considerate inutili e addirittura dannose ai fini del culto. Quest'atteggiamento di netto rifiuto spinge infatti l'arte olandese verso nuovi indirizzi, sia per quanto riguarda tematiche e forme, sia nei confronti della committenza, che si identifica ora nella ricca borghesia. (vedi Pittura Fiamminga)

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Pittura fiamminga nel XVII secolo

L'economia del '600 (sintesi di un testo di C. M. Cipolla)

La liturgia assume un valore dottrinale, in cui il senso "cattolico" della Chiesa ha peso rilevante. Ci si preoccupa infatti di rifarsi alla più antica Chiesa cristiana, così che "la linea protestante viene inglobata all’interno di un sistema cattolico". Le dogmatizzazioni cattoliche, però, dell’infallibilità papale (Concilio Vaticano I°) e dell’Assunzione corporea di Maria in cielo (1950) non sono state accolte dall’Anglicanesimo, anche per le loro implicazioni antiecumeniche.

La chiesa anglicana ha avuto la sua matrice nello scisma provocato dalla richiesta che il Re di Inghilterra Enrico VIII (1491-1547) aveva fatto al Papa perché fosse annullato il suo matrimonio con Caterina d’Aragona. Non avendo avuto la concessione, Enrico decise di far pronunciare l’annullamento da un'autorità inglese. In verità già da tempo in Inghilterra vi era uno stato d’animo antiromano al quale si accompagnavano particolari forme di pietà religiosa individuale. Un secolo e mezzo prima dello scisma, Wycliffe si era opposto tenacemente a Roma per difendere le decisioni prese dal Parlamento inglese contro il censo feudale dovuto al Papa.-

Nel 1532 Enrico VIII stilò l’Atto di Supremazia, che proclamava il re "capo supremo in terra della Chieda di Inghilterra". Sua preoccupazione però fu quella di non trasformare lo scisma in eresia (il che avvenne in seguito con Edoardo VI).

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Lo sviluppo del Calvinismo e la tesi di Max Weber

Dogmatica protestante e cattolica

- L’aristotelismo antico ha il suo centro di diffusione nella scuola fondata da Aristotele (Liceo o Peripato) e si caratterizza sia per l’impegno nella sistemazione delle opere del maestro, sia per lo sviluppo dato agli studi naturalistici e scientifici.

- Durante il Medioevo fiorisce l’aristotelismo arabo, importanti contributi sono dati da Avicenno e da Averroé. La scolastica si basa sulla filosofia aristotelica.

- Tra il XII e il XIII secolo le opere di Aristotele tornano a circolare in Occidente. L’aristotelismo, dopo una prima opposizione della Chiesa, inizia a farsi strada anche fra gli autori cristiani.

Filosofi come R. Bacone, S. Tommaso, e Guglielmo di Ockham propongono un aristotelismo "depurato" dagli elementi neoplatonici, operando una conciliazione fra Aristotele e il Cristianesimo.

- Nel Rinascimento l’aristotelismo predomina nelle università europee, possiamo segnalare autori come Pomponazzi, che interpretano in chiave materialistica e deterministica Averroè, Afrodisia e Alessandro.

Con l’avvento della nuova filosofia della natura di Telesio, Bruno, Galilei, Newton, ecc., L’aristotelismo cessa di essere l’elemento fondamentale della ricerca scientifica e naturalistica.

- Nella filosofia contemporanea ritroviamo l’aristotelismo nella Neoscolastica cattolica.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Telesio

Condizioni sociali e rivoluzione scientifica

La natura tra filosofia, letteratura e arte

Giordano Bruno

Galileo Galilei

Evoluzione del rapporto fede-ragione

Nasce inizialmente tra i Babilonesi, che ritenevano i corpi celesti degli dei o loro manifestazioni, e si sviluppa poi in India, Egitto e in Grecia. Qui raggiunge un notevole sviluppo, venendo a contatto con le nuove concezioni filosofiche e le scoperte astronomiche di Ipparco, fino ad arrivare alla determinazione di una vera e propria dottrina astrologica con il "Tetrabiblon" di Tolomeo. Durante il Medioevo grandi pensatori, sia arabi sia occidentali, tra i quali ad esempio Ruggero Bacone, si occupano di tale scienza, in particolare dell’astrologia giudiziaria, ossia quella riguardante la previsioni sul futuro, concludendo che è sempre possibile evitare effetti negativi prendendo adeguati provvedimenti. In questo aspetto l’astrologia trova una dura opposizione della Chiesa, sia Cattolica che Riformata, durante il Rinascimento, in quanto la riteneva motivo di sconvolgimento dei concetti di libertà e responsabilità umana e di una conseguente forma di paganesimo. Di contro molti importanti scienziati di questo periodo si applicano agli studi astrologici, tra cui Keplero e Brahe.

L’astrologia contemporanea è diversa da quella antica e medioevale in quanto si basa sulle attuali conoscenze di astronomia e di fisica per trovare un collegamento tra gli astri ed il comportamento umano.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Condizioni sociali e rivoluzione scientifica

Giordano Bruno

Storia dell'alchimia

Dal Dizionario di filosofia e scienze umane, Emilio Morselli.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Galileo Galilei

Dal Dizionario di filosofia e scienze umane, Emilio Morselli.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Giordano Bruno

Leibniz

Storia dell'alchimia

Galileo Galilei

Condizioni sociali e rivoluzione scientifica

L'atomismo democriteo in relazione alla rivoluzione scientifica

In Spagna l’Inquisizione ebbe una storia particolare per la presenza di arabi (moriscos) ed ebrei; infatti Ferdinando Il Cattolico ottenne, nel 1478, da Sisto IV la licenza di scegliere inquisitori di propria fiducia assumendo così il controllo sul tribunale.

Affidato al domenicano Tommaso da Torquemada, esso operò con estremo rigore, diventando un instrumentum regni per l’autorità regia. A Roma la riforma toccò anche questo settore rivedendo l’inquisizione medioevale, che nel 1588, diventò Congregazione del Sant’Uffizio. La procedura era divisa in due tempi: una serie di predicazioni e riunioni per avere la conversione dei colpevoli e, per i reticenti, venne istituito un processo. Normalmente l’accusato era a piede libero e, se condannato, venivano comminate pene spirituali (scomunica o interdetto) e, se si trattava di religiosi o vescovi, la relegazione in un monastero. In caso di particolare ostinazione, il condannato veniva affidato al " braccio secolare" con la conseguente pena di morte sul rogo considerata l’ultima possibile e paradossale forma di purificazione.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Torquato Tasso

Una sintesi de "La chimera" di Sebastiano Vassalli

Lo sviluppo del Calvinismo e la tesi di Max Weber

A maggior chiarimento: l’esigenza di una riforma, cioè di concepire in modo nuovo l’esperienza religiosa, è testimoniata già in età umanistica, trovando molteplici espressioni dalla devotio moderna ad Erasmo e all’orientamento conciliarista, che ritiene fondamentale, per il rinnovamento, la limitazione della potenza papale con l’istituzionalizzazione dei concili ecumenici.

Con il termine "Riforma Cattolica", quindi si fa riferimento a questo complesso di esigenze. La Controriforma invece è costituita dal Concilio di Trento (1542-1563) e dall’opera di riorganizzazione e autoaffermazione che la Chiesa compie in attuazione delle direttive elaborate dal Concilio tridentino. La Chiesa progetta quasi una "riconquista" di quella parte dell’Europa che è ormai in mano agli eretici. Il Concilio sancisce un accentuato ampliamento del potere papale e un centralismo direzionale, che non lasciava spazio a posizioni ed iniziative che non fossero rigidamente "allineate"; come ad esempio il controllo che i "visitatori apostolici" inviati da Roma esercitavano sull’operato dei vescovi o al ruolo puramente esecutivo assegnato ai docenti dei collegi gesuitici.

La Controriforma faceva coincidere l’esperienza religiosa con l’ossequio e l’obbedienza all’istituzione religiosa, nella quale nell’età post-tridentina si accentuava l’accentramento monarchico. Strettamente collegato a questo centralismo è "l’arroccamento ideologico", la difesa dell’ortodossia perseguita dalla chiesa con "l’ Indice dei Libri Proibiti", con il tribunale dell’ Inquisizione, con la collisione frequente con l’ autorità statale. Il Concilio di Trento, pur tenendo conto di quell’ insieme di fermenti e di istanze che avevano animato la Riforma Cattolica, stabilisce via i limiti dell’ ortodossia e la impone rigorosamente; procede ad una ridefinizione delle questioni ideologiche suscitate dai protestanti, fissa le linee del rinnovamento istituzionale della Chiesa e del suo intervento nella società. Alla rigorosa difesa dell’ ortodossia è collegato il problema dei rapporti tra intellettuali e potere(ecclesiastico); molti erano i casi di repressione, con condanna e roghi, contro gli eretici (si pensi a Giordano Bruno, Tommaso Campanella e Galileo Galilei), ma oltre a ciò si osservano anche fenomeni di fuoriuscitismo, con l’esilio di importanti personaggi e fenomeni di nicodenismo, cioè la sofisticata pratica di conformismo e di arroccamento nella propria interiorità imposta dalla durezza dei tempi.

La ridefinizione teologica si fonda sul problema della salvazione affrontata da Lutero e Calvino. Il Concilio, infatti, respinge la convinzione che il peccato sia riscattato dalla fede e che solo per mezzo di quest’ultima si possa raggiungere la salvezza, decretando una dottrina della giustificazione in senso attivo. Derivano proprio da questa riformulazione del problema della salvezza le modalità e le finalità dell’intervento della Chiesa nella società in modo più operativo. Essa si dedica alla formazione e educazione del clero, opera per un’evangelizzazione del Nuovo Mondo, ed infine, per modellare la società secondo la prospettiva di religiosità ortodossa, si adopera per un controllo della attività intellettuale ed artistica. Infatti, nell’"Indice dei Libri Proibiti", che include Macchiavelli e Boccaccio, si accompagnano editti e trattati sulle arti figurative e teatrali, che vengono legittimate solo se inducono a cristiana devozione.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

La musica nel Rinascimento

L'arte nel periodo della Riforma e della Controriforma

Arte e catechesi nella concezione cattolica

Michelangelo Buonarroti

Pittori locali nell'ambito della Controriforma

Dogmatica protestante e cattolica

Il Concilio di Trento e il più complessivo processo della Riforma Cattolica

Torquato Tasso

Secondo Anselmo, il fondamento di ogni speculazione è la fede, per cui l'uomo è libero, sia di fronte al peccato, sia nei confronti della predestinazione e della prescienza divina.

Il problema della predestinazione fu risolto da Lutero mediante una dottrina fondata sulla negazione del libero arbitrio, ma che venne condannata da Papa Leone X.

Secondo Calvino, che porta ai suoi sviluppi logici estremi la dottrina di Lutero e afferma pessimisticamente l'incapacità assoluta dell'uomo a sollevarsi dal peccato, così da contrapporre l'idea di Dio misericordioso a quella dell'uomo corrotto e malvagio, Dio agisce secondo una volontà insondabile, ma esclusiva, onnipotente, incontrastabile: egli predestina l'uomo alla salvezza o alla dannazione, così che per l'uomo la libertà è inesistente e incompatibile.

La dottrina cattolica della predestinazione venne definitivamente fissata nel Concilio di Trento con il Decretum de Justificatione (Gennaio 1547).

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Erasmo da Rotterdam

La riflessione teologica di Lutero

Lo sviluppo del Calvinismo e la tesi di Max Weber

Anche se convenzionalmente si comincia a parlare di vera e propria concezione empiristica della conoscenza dal XVII secolo in avanti con l’elaborazione del modello filosofico di J. Locke, possiamo individuare alcune filosofie dell’antichità che si avvicinano, almeno per particolari istanze, all’empirismo; in particolare ci riferiamo alla Scuola Epicurea, che pone come punto di partenza dell’esplorazione filosofica l’esperienza sensibile, a quella Stoica e, soprattutto alla corrente Scettica che ha in comune con l’Empirismo il rifiuto di ogni dogmatismo, l’utilizzo critico del dubbio e la negazione dell’esistenza di verità assolute.

Procedendo nello sviluppo del pensiero filosofico giungiamo al XIV secolo, allorché Guglielmo di Ockham, decretando con la definizione di una nuova teoria conoscitiva, la fine della Scolastica, propone un modello filosofico che trova il suo fondamento in un Empirismo radicale. Ockham infatti, è convinto che tutto ciò che oltrepassa i limiti dell’esperienza non può essere conosciuto né dimostrato dall’uomo; egli inoltre assume nei confronti della disputa sugli universali una posizione radicalmente nominalista interpretandoli come segni in luogo delle cose o di classi di quelle stesse.

In Ockham però, l’appello all’esperienza non assume il significato metodologico di procedimento di prova, che l’Empirismo deriva invece direttamente dalla Rivoluzione Scientifica, e in particolare da pensatori quali Francesco Bacone che riconosce la stretta connessione tra la scienza e la potenza umana e tenta l’elaborazione di un metodo sperimentale, ed Hobbes, vicino all’Empirismo in quanto considera scienza e ragione efficaci solo se rivolte ad oggetti generabili, appartenenti cioè alla realtà materiale e corporea.

L’Empirismo considerato come indirizzo opposto al Realismo, raggiunge un punto di incontro persino con la filosofia Cartesiana dalla quale desume concetti e terminologia.

Un così articolato processo storico porta allo sviluppo del cosiddetto Empirismo Inglese che trova il suo fondatore in Locke e vede la sua fioritura a cavallo fra Seicento e Settecento inscrivendosi come una delle componenti di fondo nella formazione della cultura Illuministica.

In concreto le tesi principali dell’Empirismo possono essere così sintetizzate:

- Non esistono certezze ultime e verità assolute; il sapere umano non ha mai carattere definitivo ma è per sua natura perfettibile; la validità di un assunto è data dal fatto che é stato verificato mediante il riferimento alla sfera sensibile.

- Non è possibile conoscere la realtà ultima o sostanza delle cose e del mondo, perché la conoscenza umana è limitata agli aspetti fenomenici degli eventi. Il richiamo costante all’esperienza dunque, fa sì che l’Empirismo tenda ad assumere un atteggiamento limitativo o critico nei confronti delle capacità conoscitive dell’uomo e a seguire un indirizzo anti-metafisico escludendo qualsiasi problema riguardante realtà non accessibili agli strumenti mentali di cui l’uomo dispone.

- Esistono solo entità individuali; ai concetti universali o generali non corrispondono oggetti reali; oltre alle sostanze singole non esistono che puri nomi (Nominalismo).

- Da un punto di vista politico l’Empirismo valorizza l’individuo e la libertà personale; l’anti-innatismo e l’attitudine sperimentale e critica verso le cose e i fatti umani inducono a sostenere posizioni favorevoli alla libertà di pensiero e alla tolleranza. Esiste quindi un’affinità indiscutibile tra Empirismo e Illuminismo.

Questi punti fondamentali si pongono alla base dello sviluppo del

pensiero moderno subendo revisioni ed interpretazioni da parte di pensatori come Berkeley

e Hume

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

La "Crisi

della coscienza Europea": il primo Settecento, età del Rinnovamento

Evoluzione

del rapporto fede-ragione

Strumento primo dell’Illuminismo è la ragione, di cui gli illuministi fanno uno specifico uso: ritengono infatti che gli uomini siano sempre stati in possesso dell’intelletto, ma che fino a questo momento non ne abbiano fatto il giusto utilizzo, trovandosi sempre in una posizione di inferiorità. Da qui il bisogno di indagare liberamente e pubblicamente ogni campo dello scibile, lottando duramente contro tutte quelle forze in grado di ostacolare la conoscenza umana: l’autorità, la religione, la tradizione.

In quest’ottica il filosofo illuminista non è più il semplice pensatore che elabora teorie astratte, ma diviene l’intellettuale che si adopera per un miglioramento della vita dell’uomo che, risorgendo dalle tenebre dell’ignoranza, può raggiungere la felicità.

Il sapere acquisisce quindi un compito civile e per questa sua specifica funzionalità gli illuministi sono portati ad una più ampia divulgazione delle opere illuministiche e alla ricerca di un diverso rapporto tra scrittori e pubblico in modo da ricevere una larga cerchia di lettori.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

La "Crisi della coscienza Europea": il primo Settecento, età del Rinnovamento

Galileo Galilei

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

La riflessione teologica di Lutero

I movimenti ereticali nel medioevo

Dogmatica protestante e cattolica

Una sintesi de "La chimera" di Sebastiano Vassalli

Il Concilio di Trento e il più complessivo processo della Riforma Cattolica

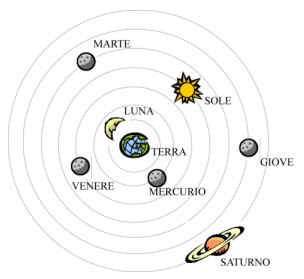

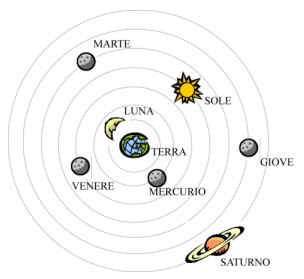

La prima scossa decisiva a tale sistema, che vedendo la terra al centro dell'universo era detto geocentrico, fu data da Niccolò Copernico.

Quest'ultimo ideò un nuovo sistema che vedeva al centro dell' universo il sole. L'eliocentrismo copernicano, faceva però ancora parte del mondo del passato. Difatti, pur ampliando i confini del cosmo non li abbatteva, considerandolo ancora limitato dall' "ultima sphaera mundi", ossia dall'ultima e suprema sfera del mondo.

Di conseguenza, sebbene Copernico dica in un passo di lasciare "alle discussioni dei filosofi" il problema dell'infinità del cosmo, di fatto il suo universo è ancora finito. La prima affermazione del contrario è invece dovuta a Cusano, anche se il suo universo, più che infinito si può dire indeterminato.

Il primo a forzare le teorie di Cusano e ad asserire l'infinità del cosmo fu Giordano Bruno. Egli, partendo da Lucrezio e passando per Cusano, arriva ad asserire, in modo speculati e deduttivo che le infinite stelle del firmamento potrebbero essere infiniti soli con infiniti pianeti che gli ruotano attorno.

In conclusine, con Copernico, Cusano e Bruno, si vengono a determinare, a diversi livelli, le tesi cosmografiche rivoluzionarie dell'età moderna. Il lavoro dei tre infatti portò ad un abbattimento delle mura esterne dell'universo, all'ammissione della pluralità dei mondi, alla convinzione di identità di struttura tra cielo e terra e, per ultimo, all'ammissione dell'infinità del cosmo.

L'accoglienza delle tesi bruniane fu negativa, molti grandi astronomi e fisici, come Brahe, Keplero e Galileo, respinsero lidea della pluralità dei mondi e dell'infinità dell'universo.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Giordano Bruno

Filosofia e matematica

L'atomismo democriteo in relazione alla rivoluzione scientifica

Galileo Galilei

LEGGI DI KEPLERO: La teoria

geocentrica fu superata da quella eliocentrica elaborata da Copernico, la quale ebbe la

sua definitiva affermazione con Keplero, che nel 1609 dimostrò che le orbite dei pianeti

intorno al sole sono ellissi e non circonferenze. In tal modo fu possibile interpretare le

proprietà del moto dei pianeti senza l’introduzione degli epicicli di Copernico. I

risultati ai quali Keplero giunse sono compendiati nelle sue famose tre leggi:

LEGGI DI KEPLERO: La teoria

geocentrica fu superata da quella eliocentrica elaborata da Copernico, la quale ebbe la

sua definitiva affermazione con Keplero, che nel 1609 dimostrò che le orbite dei pianeti

intorno al sole sono ellissi e non circonferenze. In tal modo fu possibile interpretare le

proprietà del moto dei pianeti senza l’introduzione degli epicicli di Copernico. I

risultati ai quali Keplero giunse sono compendiati nelle sue famose tre leggi:1° LEGGE: i pianeti descrivono intorno al sole orbite ellittiche di cui il sole occupa uno dei fuochi. Il punto di minima distanza dal sole è il perielio, quello di massima distanza è l’afelio.

2°LEGGE: le aree descritte dal raggio vettore tracciato dal sole intorno ai pianeti sono proporzionali ai tempi impiegati a descriverle. Più in generale la seconda legge afferma che l’area descritta dal raggio vettore di ogni pianeta nell’unità di tempo D t cioè la cosiddetta velocità areale, è costante durante il moto dei pianeti.

3° LEGGE: i quadrati dei tempi impiegati dai pianeti a descrivere le proprie orbite sono proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori delle ellissi. Per esempio, se

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

John Donne

- Limite finito per una funzione in un punto:

.

.

Tale operazione significa che: scelto un e >0 e arbitrariamente piccolo esiste in corrispondenza di tale e un intorno di c tale che per x appartenente a tale intorno, il punto c al più escluso, vale la relazione .

.

- Limite infinito per una funzione in un punto:

.

.

Tale operazione significa che: scelto un M>0 e arbitrariamente grande esiste in corrispondenza di tale M un intorno di c tale che per x appartenente a tale intorno, il punto c escluso, vale la relazione .

.

- Limite finito per una funzione all’infinito:

.

.

Tale operazione significa che: scelto un e >0 e arbitrariamente piccolo esiste in corrispondenza di tale e un numero k, tale che per x in valore assoluto maggiore di k, vale la relazione .

.

- Limite infinito per una funzione all’infinito:

.

.

Tale operazione significa che: scelto un M>0 e arbitrariamente grande esiste in corrispondenza di tale M un numero k, tale che per x in valore assoluto maggiore di k, vale la relazione .

.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Cartesio e Newton

Analisi infinitesimale: Newton e Leibniz

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

La "Crisi della coscienza Europea": il primo Settecento, età del Rinnovamento

Cartesio e Newton

Galileo Galilei

Pagine collegate:

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Piero della Francesca e la Matematica

Filosofia e matematica

Cartesio e le regole del metodo

Galileo Galilei

Analisi infinitesimale: Newton e Leibniz

I più famosi esponenti di questa furono Vincenzo Galilei (1520 - 1591), padre del più famoso Galileo, e Ottavio Rinuccini (1564 - 1621). Durante queste riunioni si discutevano i problemi della musica del tempo e quale potesse essere stato l’aspetto musicale dell’antica tragedia greca, dalla quale vengono tratti esempi di canto monodico capace di esprimere i concetti dell’animo con la linea musicale e delle parole, e si maturava il desiderio di spogliarsi di quelli che erano i "legacci" della musica polifonica contemporanea che nel groviglio contrappuntistico delle parti vocali non consentiva di riconoscere esattamente né il suono, né il senso delle parole, per giungere invece ad una forma di monofonia ovvero il cosiddetto "recitar cantando".

Nasce così iol nuovo organismo del dramma per musica, per cui più tardi si userà il termine di melodramma o di opera in musica.

Il primo vero melodramma fu la Dafne del poeta Ottavio Rinuccini, musicata da Jacopo Peri, rappresentata nel 1594 in casa di Jacopo Corsi il quale era succeduto al Bardi nella veste di mecenate del gruppo. Tale opera ebbe varie esecuzioni e riprese nel corso di quegli anni, con diverse interpretazioni e varianti, per cui la stesura definitiva si ebbe nel carnevale del 1598 ed infatti è proprio a questa data che si fa riferimento per la nascita del melodramma. Esso ebbe molta fortuna nella tradizione musicale italiana e si può dire che ancora permanga nelle forme della musica operistica.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

La musica nel Rinascimento

Grande Dizionario della Lingua Italiana UTET 1978

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

L'economia del '600 (sintesi di un testo di C. M. Cipolla)

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Lo sviluppo del Calvinismo e la tesi di Max Weber

ruotassero

intorno ad essa . La teoria più completa di tipo geocentrico, con la terra cioè al

centro dell’universo, fu quella di Tolomeo, astronomo della scuola Alessandrina,

vissuto intorno al 150 D.C. Egli elaborò una teoria secondo la quale il moto dei pianeti

si svolge su una circonferenza detta epiciclo, il cui centro ruota intorno alla

terra su una seconda circonferenza di raggio più grande, detta deferente. Negli

intervalli di tempo in cui il pianeta si muove sull’epiciclo nello stesso verso del

centro dell’epiciclo sul deferente, sembra che il pianeta si muova più velocemente.

Quando invece il pianeta sull’epiciclo si muove in verso opposto al moto del centro

dell’epiciclo sul deferente, sembra che il pianeta si muova più lentamente e torni

indietro.

ruotassero

intorno ad essa . La teoria più completa di tipo geocentrico, con la terra cioè al

centro dell’universo, fu quella di Tolomeo, astronomo della scuola Alessandrina,

vissuto intorno al 150 D.C. Egli elaborò una teoria secondo la quale il moto dei pianeti

si svolge su una circonferenza detta epiciclo, il cui centro ruota intorno alla

terra su una seconda circonferenza di raggio più grande, detta deferente. Negli

intervalli di tempo in cui il pianeta si muove sull’epiciclo nello stesso verso del

centro dell’epiciclo sul deferente, sembra che il pianeta si muova più velocemente.

Quando invece il pianeta sull’epiciclo si muove in verso opposto al moto del centro

dell’epiciclo sul deferente, sembra che il pianeta si muova più lentamente e torni

indietro. Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Condizioni sociali e rivoluzione scientifica

John Donne

Galileo Galilei

Esso trova le premesse nell’opera del Petrarca che, tramite lo studio di Agostino, indicava nel pensiero di Platone la filosofia più affine al cristianesimo. Tale corrente influenzò la cultura nel suo complesso, l’arte figurativa, la musica e la letteratura. Il platonismo umanistico fu anzitutto filologico: l’Europa, tramite la collaborazione dei maestri bizantini, cominciò a rileggere Platone nella ricchezza della sua opera complessiva.

Fondamentali a questo fine furono poi le traduzioni e il commento dell’intero corpus platonico realizzati da Marsilio Ficino. Proprio esaminando questo autore si possono capire a pieno i caratteri del neoplatonismo rinascimentale, che deve considerarsi il punto culminante di una vicenda che ha attraversato l’antichità e il Medioevo per offrire i suoi ultimi frutti all’età moderna. È molto significativo ricordare che Ficino non si limitò a tradurre i dialoghi di Platone, ma anche le opere di Plotino e di molti altri esponenti della tradizione neoplatonica. Secondo Ficino il verbo (rivelazione) si è dapprima manifestato presso i persiani, gli Egizi, gli Ebrei e poi presso i greci ha inspirato il divino Platone e da lui si è trasferito al cristianesimo e ad Agostino.

Cosicché Marsilio inizia a credere, come molti intellettuali dell’epoca, che platonismo e cristianesimo sono due facce di una stessa vicenda spirituale, che ha come scopo la lotta al Materialismo e all’ateismo.

Strumento ideale di questo cammino è l’eros; l’amore platonico. Tramite esso l’uomo comunica con la forza amorosa che circola nell’universo, così da identificarsi nell’amore di Dio.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Michelangelo Buonarroti

La regina madre Caterina de’ Medici, temendo che l’influenza del capo ugonotto Gaspard de Coligny inducesse il re Carlo IX ad appoggiare i ribelli dei Paesi Bassi mettendosi contro il suo indirizzo filospagnolo, eccitò il fanatismo dei cattolici all’orribile eccidio, per impegnare così la monarchia.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

La musica nel Rinascimento

Lo sviluppo del Calvinismo e la tesi di Max Weber

Le basi di questa affermazione vanno ricercate nel radicale empirismo di Gulielmo. Difatti, poiché l’unica conoscenza possibile è l’esperienza e l’unica realtà conoscibile è la natura, che ci è rivelata dall’esperienza, ogni altra realtà che trascenda quest’ultima non è umanamente conoscibile. Molto importante ai fini del discorso è un passo tratto dalla Logica (opera di Ockham), il quale afferma che "gli articoli di fede non sono principi di dimostrazione né conclusioni e non sono neppure probabili giacché appaiono falsi a tutti o ai più o ai sapienti, intendendo per sapienti quelli che si affidano alla ragione naturale". In conclusione afferma Ockham che le verità di fede non possono essere evidenti di per se stesse e non sono dimostrabili per mezzo della ragione naturale.

Anche le prove dell’esistenza di Dio, in quest’ottica, non hanno valore dimostrativo: viene respinta la prova ontologica e quelle a posteriori

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Evoluzione del rapporto fede-ragione

Punto essenziale della contestazione alla dogmatica cattolica da parte delle chiese riformate è l'affermazione della dottrina della predestinazione con cui, interpretando S.Agostino, si sostiene che Dio ha predestinato gli uomini fin dalla nascita. Questa premessa implica la negazione della dottrina del libero arbitrio, cioè della possibilità per l'uomo di scegliere, e la negazione della dottrina delle opere, per la quale gli uomini facendo le "opere buone" possono acquisire meriti di fronte a Dio.

In conseguenza di ciò i riformati negavano il ruolo della chiesa quale intermediaria tra l'uomo e Dio con la funzione di rimettere i peccati e affermavano la dottrina del "sacerdozio universale": tutti gli uomini sono in rapporto diretto con il loro creatore del quale devono conoscere e interpretare la parola contenuta nelle Sacre Scritture; i sacramenti venivano ridotti al Battesimo e all'Eucarestia.

La diffusione delle dottrine protestanti trovarono fertile terreno nel momento storico della prima età moderna per il concorso di motivazioni sociali, politiche, economiche e culturali. Il concetto stesso di libera interpretazione delle Scritture, unitamente a motivazioni di ordine politico e sociale, determinò il rapido frazionamento delle chiese riformate. Fra le principali ricordiamo: la chiesa luterana, la calvinista e l'anglicana, ma moltissime sono le correnti e sotto correnti tutte accomunate dalla contestazione della chiesa cattolica.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

L'arte nel periodo della Riforma e della Controriforma

La musica nel Rinascimento

Arte e catechesi nella concezione cattolica

Strumentalismo e realismo (sintesi di un saggio di Popper)

Umanesimo e lettura dei testi sacri

Michelangelo Buonarroti

I movimenti ereticali nel medioevo

Dogmatica protestante e cattolica

Il Concilio di Trento e il più complessivo processo della Riforma Cattolica

Leonardo: un genio universale

Lo sviluppo del Calvinismo e la tesi di Max Weber

La repubblica fiorentina di Girolamo Savonarola

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Filosofia e matematica

da "Dizionario di Filosofia" a cura di Paolo Rossi

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Filosofia e matematica

Storia dell'alchimia

Leonardo: un genio universale

Michelangelo Buonarroti

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

L'arte nel periodo della Riforma e della Controriforma

Pittori locali nell'ambito della Controriforma

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Umanesimo e lettura dei testi sacri

Condizioni sociali e rivoluzione scientifica

Evoluzione del rapporto fede-ragione

La natura tra filosofia, letteratura e arte

Erasmo da Rotterdam

Giordano Bruno

Leibniz

UMANESIMO

D'OLTRALPE: Tra

la fine del 1400 e l'inizio del 1500 il problema religioso e l'impegno riformatore

costituirono il momento centrale del pensiero e dell'attività dei maggiori umanisti

d'oltralpe. Essi usando le armi della filologia scientifica e del metodo critico che

l'umanesimo italiano aveva elaborato per studiare i testi sacri, al fine di rendere

possibile un incontro più diretto con il pensiero cristiano, avviarono una nuova

riflessione su decisive questioni della teologia cristiana. In questo modo l'umanesimo

dell'Europa nord-occidentale, in particolare in Germania, Francia, Inghilterra e nelle

Fiandre, riuscì a mantenere un più stretto legame con il travaglio spirituale della

società. L'opera di Erasmo da Rotterdam, che è la figura più rappresentativa della

corrente, si svolse soprattutto nello studio dei testi sacri e del pensiero cristiano.

Egli, animato dal desiderio di rinnovamento della chiesa, introdusse nel campo teologico

il metodo della filologia umanistica, realizzando opere critiche come il "Manuale del

cavaliere cristiano", "Querela pacis", "Elogio della follia",

dove il formalismo, l'ipocrisia, e la corruzione della chiesa venivano aspramente

denunciate. Insieme a lui e animati con lo stesso spirito operavano altri umanisti come

John Colet, Tommaso Moro, Hulrich Zwingli e Juan Luis Vives. L'umanesimo cristiano con la

sua critica delle forme della religiosità medievale, ebbe larghissimi consensi, eppure

anche questo movimento di idee fallì nel tentativo di riformare la chiesa. Alcuni

umanisti come Erasmo, accettarono la sconfitta, rimanendo nell'ortodossia cattolica,

altri, come lo Zwingli, giunsero a posizioni più radicali e alla rottura con la chiesa.

Tuttavia l'umanesimo cristiano contribuì con la sua critica a preparare e spianare il

terreno alla riforma protestante. Ebbe anche forte influenza nella parte più aperta dei

prelati che operarono in seno alla Riforma Cattolica, come i cardinali Pole e Morone.

Tuttavia quest'orientamento più conciliante nei confronti dei riformati venne sconfitto

con l'affermarsi delle posizioni più intransigenti come quella del cardinale Carafa poi

Paolo IV.

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

Umanesimo e lettura dei testi sacri

Di questo tema si tratta anche nelle pagine:

I movimenti ereticali nel medioevo