Il Battistero

L’origine del tempio dedicato a San Giovanni Battista, poi patrono

della città, ancora incerta. La tradizione vuole che sia stato fondato in epoca romana e

dedicato al dio Marte.

Gli scavi dell'ultimo secolo hanno rivelato resti di costruzioni romane sotto il

Battistero e sotto il Duomo, sorti nell'area nord-est della prima cerchia di mura. Su

queste basi antiche andò certo a poggiare la fondazione del primo San Giovanni, che si

può collocare nelIV-V secolo.

Gli scavi dell'ultimo secolo hanno rivelato resti di costruzioni romane sotto il

Battistero e sotto il Duomo, sorti nell'area nord-est della prima cerchia di mura. Su

queste basi antiche andò certo a poggiare la fondazione del primo San Giovanni, che si

può collocare nelIV-V secolo.Alla costruzione paleocristiana

appartengono l'impostazione ottagonale, i due ordini inferiori, l'attico e l'imposta della

cupola, ovvero la struttura architettonica vera e propria. |

|

|

La seconda

data storica è quella del 6 novembre 1059, quando il pontefice fiorentino Niccolò II,

appena eletto, riconsacra la basilica, che risulta di nuovo sede vescovile. Questa

riconsacrazione presuppone che il tempio sia stato trasformato radicalmente, o forse

ricostruito. Di certo fu completata la cupola a otto spicchi, mentre sul lato ovest si

collocava un'abside semicircolare per ospitare l'altare: sugli altri lati si aprivano le

tre porte. Nel 1113 la chiesa accoglie la sepoltura del vescovo Ranieri. Solo nel 1128 San Giovanni abbandona per

sempre il rango di cattedrale e si riserva quello di Battistero. All'epoca il sacramento

veniva amministrato solo due volte l'anno e l'afflusso della popolazione consigliava

numerose porte d'accesso. Negli stessi anni (metà secolo XII) si dà il via al

rivestimento esterno del Battistero: un capolavoro di tarsie in marmo bianco di Carrara e La seconda

data storica è quella del 6 novembre 1059, quando il pontefice fiorentino Niccolò II,

appena eletto, riconsacra la basilica, che risulta di nuovo sede vescovile. Questa

riconsacrazione presuppone che il tempio sia stato trasformato radicalmente, o forse

ricostruito. Di certo fu completata la cupola a otto spicchi, mentre sul lato ovest si

collocava un'abside semicircolare per ospitare l'altare: sugli altri lati si aprivano le

tre porte. Nel 1113 la chiesa accoglie la sepoltura del vescovo Ranieri. Solo nel 1128 San Giovanni abbandona per

sempre il rango di cattedrale e si riserva quello di Battistero. All'epoca il sacramento

veniva amministrato solo due volte l'anno e l'afflusso della popolazione consigliava

numerose porte d'accesso. Negli stessi anni (metà secolo XII) si dà il via al

rivestimento esterno del Battistero: un capolavoro di tarsie in marmo bianco di Carrara e  verde di Prato, disegnato con gusto

geometrico e ritmo classico, prende il posto della pietra arenaria e mostra già quella

voglia di delimitazione degli spazi che porterà alla prospettiva rinascimentale. Il

risultato è un prodotto di grande eleganza che bene incarna lo spirito artistico dei

fiorentini e costituisce il prototipo dell'architettura romanica cittadina, tanto da

servire da modello a Leon Battista Alberti quando, nel

1470, completerà la facciata di Santa Maria Novella. Riprendono lo stile di Lucca, Pisa e

Pistoia gli otto costoloni angolari rivestiti con marcate strisce verdi e bianche (in

origine erano in pietra serena). Da notare anche le finestre, che alternano timpani acuti

e semicircolari: un motivo decorativo classico ripetuto per tutto il Rinascimento.Nella

seconda metà dell'XI secolo si provvede al rivestimento marmoreo dell'interno mentre per

il nuovo pavimento, anch'esso in marmo, bisogna aspettare il secolo successivo. Nel

Duecento l'attenzione per il monumento cresce ancora: oltre a completare il rivestimento

esterno si lavora all'abside, che da semicircolare diventa una scarsella quadrata (1202),

e si dà il via alla decorazione interna coprendo di mosaici la scarsella (circa 1225-28)

e l'intera cupola (circa 1270-1300). verde di Prato, disegnato con gusto

geometrico e ritmo classico, prende il posto della pietra arenaria e mostra già quella

voglia di delimitazione degli spazi che porterà alla prospettiva rinascimentale. Il

risultato è un prodotto di grande eleganza che bene incarna lo spirito artistico dei

fiorentini e costituisce il prototipo dell'architettura romanica cittadina, tanto da

servire da modello a Leon Battista Alberti quando, nel

1470, completerà la facciata di Santa Maria Novella. Riprendono lo stile di Lucca, Pisa e

Pistoia gli otto costoloni angolari rivestiti con marcate strisce verdi e bianche (in

origine erano in pietra serena). Da notare anche le finestre, che alternano timpani acuti

e semicircolari: un motivo decorativo classico ripetuto per tutto il Rinascimento.Nella

seconda metà dell'XI secolo si provvede al rivestimento marmoreo dell'interno mentre per

il nuovo pavimento, anch'esso in marmo, bisogna aspettare il secolo successivo. Nel

Duecento l'attenzione per il monumento cresce ancora: oltre a completare il rivestimento

esterno si lavora all'abside, che da semicircolare diventa una scarsella quadrata (1202),

e si dà il via alla decorazione interna coprendo di mosaici la scarsella (circa 1225-28)

e l'intera cupola (circa 1270-1300).

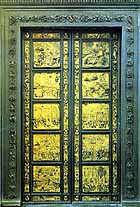

La Porta del Paradiso

Nel Trecento si comincia infine a pensare a nuove porte

degne del monumento: la prima viene commissionata allo scultore Andrea Pisano, che la

esegue fra il 1330 e il 1336, le altre due a Lorenzo Ghiberti, che completa la seconda fra

il 1401 e il 1424 e la terza, detta "del Paradiso", fra il 1425 e il 1452. Le

sculture sopra ognuna delle porte sono opera del Sansovino (1502, Porta est, o del

Paradiso), di Giovan Francesco Rustici (1506-11, Porta nord) e di Vincenzo Danti (1570,

Porta sud, che vanta anche stipiti scolpiti nel 1452-62 da Vittorio di Lorenzo Ghiberti). Nel Trecento si comincia infine a pensare a nuove porte

degne del monumento: la prima viene commissionata allo scultore Andrea Pisano, che la

esegue fra il 1330 e il 1336, le altre due a Lorenzo Ghiberti, che completa la seconda fra

il 1401 e il 1424 e la terza, detta "del Paradiso", fra il 1425 e il 1452. Le

sculture sopra ognuna delle porte sono opera del Sansovino (1502, Porta est, o del

Paradiso), di Giovan Francesco Rustici (1506-11, Porta nord) e di Vincenzo Danti (1570,

Porta sud, che vanta anche stipiti scolpiti nel 1452-62 da Vittorio di Lorenzo Ghiberti).

Ai lati della Porta del Paradiso si trovano due colonne di porfido

donate dai pisani ai fiorentini. Da ricordare, nell'interno, il monumento all'antipapa

Giovanni XXIII, eseguito da Donatello e Michelozzo nel 1421-27.

|

![]()